【画像あり】耳の粉瘤(ふんりゅう)の特徴と他のできものとの違い

耳はピアスやマスクによる摩擦、皮脂の詰まり、イヤホンの圧迫など様々な物理的刺激が加わりやすく、粉瘤のできやすい部位の一つです。

粉瘤とは自覚症状がなくても放置すると、ある日突然腫れ上がり、激しい痛みや膿を伴う炎症性粉瘤に進行することもあります。

自然に治ることはないため、根本治療には袋ごと取り除く外科的処置が必要です。

この記事では、耳にできる粉瘤の見分け方や原因となる習慣、他の皮膚疾患との違い、治療法・費用・よくある質問まで詳しく解説しています。耳のしこりが気になる方は、ぜひ参考にしてください。

耳にできる粉瘤の特徴と、他のできものとの違い

耳の周囲は皮膚が薄く、様々な物理的刺激が多いため、粉瘤ができやすい部位です。

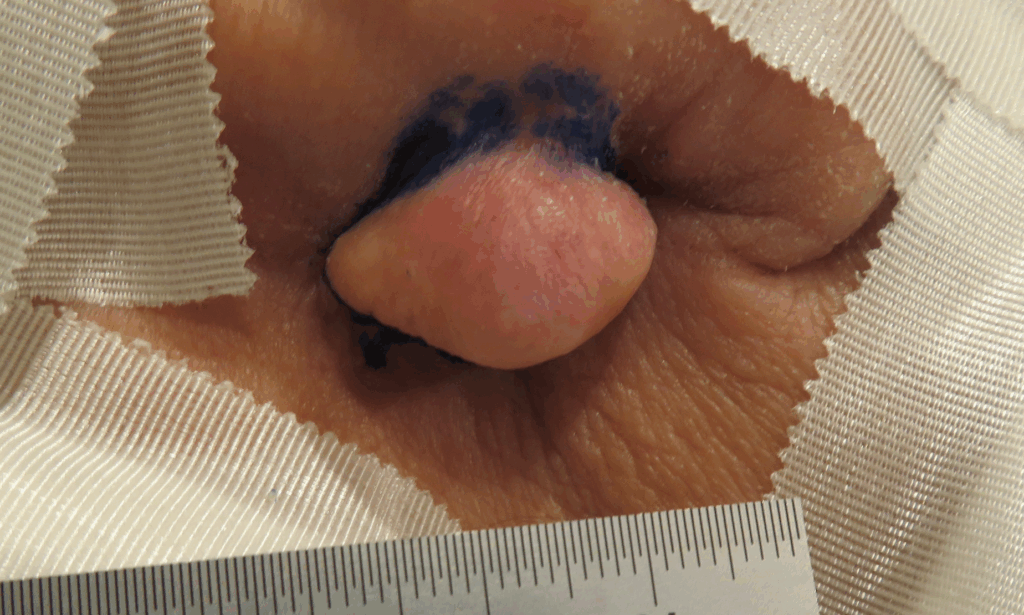

粉瘤の見た目は小さなしこりや膨らみから始まり徐々に大きくなる傾向があります。中央に黒い点(開口部)があることが多く、押すと悪臭を伴う内容物が出てくることもあります。

ただし、耳の周囲には粉瘤と似た見た目の疾患も多いため、鑑別が重要です。

- 耳下腺腫瘍

- 耳瘻孔(じろうこう)

- ニキビ

- 角栓

- 脂肪腫

- 乳様突起炎

- 嚢胞

詳しく解説していきます。

耳下腺腫瘍

耳の下からあご付近にできるしこりで、耳下腺という唾液腺由来の腫瘍です。良性腫瘍が多く、皮下脂肪より深い位置に存在する耳下腺に腫瘍ができると弾性のあるしこりとして気付く事が多く、初期には症状がない事がほとんどです。

対して粉瘤は皮膚のすぐ下に存在し、触れると表面が滑らかで可動性があり、押すと臭い内容物が出ることがあるのが特徴です。

耳瘻孔(じろうこう)

耳瘻孔(じろうこう)は、生まれつき耳の前や付け根あたりに見られる小さな穴で、先天性の皮膚形成異常のひとつです。胎児期に耳の構造がつくられる過程で癒合がうまくいかず、皮膚の下に細いトンネルのような構造が残った状態です。

通常は症状がなく、日常生活に支障をきたすことはありませんが、穴の内部に皮脂や角質がたまると、白い分泌物が出たり、炎症を起こして赤く腫れることがあります。

粉瘤と異なるのは、袋状の構造がなく、ピアスホールの様に皮膚がトンネル状の構造を作っていて、開口部が常に開いている点です。また、粉瘤は後天的にできる皮膚腫瘍であるのに対し、耳瘻孔は先天性のものであるため、構造や原因がまったく異なります。

ニキビ

ニキビは、毛穴に皮脂や角質が詰まり、そこにアクネ菌が繁殖することで炎症を起こす皮膚疾患です。赤みや腫れ、軽い痛みを伴うことが多いですが、通常は数日から1~2週間程度で自然に改善します。

一方で粉瘤は、皮膚の奥に袋状の構造ができ、その中に角質や皮脂が長期間たまり続ける病変であり、放置しても自然には治りません。むしろ、徐々に大きくなり、炎症を起こすと膿や痛みを伴うこともあります。

また、ニキビには黒い点(開口部)から悪臭を伴う内容物が出ることはほとんどなく、触れると柔らかく、皮膚の浅い層にとどまるのが一般的です。

角栓

角栓は、毛穴の出口に角質や皮脂が固まって詰まった状態で、いわゆる「白いポツポツ」や「黒ずみ」として見えることが多いものです。皮膚の浅い層にとどまるため、スキンケアで改善できるケースが一般的です。

これに対して粉瘤は、皮下に袋が形成されているため、見た目が似ていても構造がまったく異なります。粉瘤には角栓と似た黒い点(開口部)が見えることもありますが、内部にたまった内容物は臭いを伴い、自然排出しても再発するリスクが高いため、根本的な治療には袋ごとの摘出が必要です。

脂肪腫

脂肪腫(しぼうしゅ)は、皮下にできる良性の軟部腫瘍で、成熟した脂肪細胞が増殖してできた塊です。耳のまわりにも発生することがあり、触れるとやわらかく、皮膚の下で滑らかに動くのが特徴です。

基本的に痛みや炎症はなく、臭いや内容物の排出もありません。皮膚表面には黒い点や開口部も見られないため、粉瘤(表皮嚢腫)とは明確に区別できます。

ただし、粉瘤も初期には痛みがないことがあるため、「動くしこり」「黒い点がない」というだけでは判断が難しいケースもあります。確実な診断には、視診・触診に加え、エコー(超音波検査)や必要に応じて病理検査が行われることもあります。

リンパ節炎

耳の下や後ろにできるしこりの中には、扁桃炎や中耳炎、虫歯などの感染症をきっかけに、耳周辺のリンパ節が腫れて起こるリンパ節炎という炎症性疾患もあります。

皮膚の奥にやや硬いしこりができ、押すと強い痛みを伴い、赤みや熱感、発熱などの全身症状が出ることもあります。粉瘤と違い、黒い点や内容物の排出はなく、皮膚との可動性も乏しいのが特徴です。

治療は抗生物質による内服が中心で、膿がたまった場合は切開排膿が必要になることもあります。

乳様突起炎

乳様突起炎は中耳炎の合併症として起こることが多く、耳の後ろの骨(乳様突起部)が感染によって炎症を起こす疾患です。

しこりは深く、強い痛み・発赤・腫れ・発熱を伴うことが多く、耳の後ろが「ズキズキする」「押すと響く」と感じることもあります。

粉瘤と異なり、皮膚に黒点や膿がたまる開口部は見られず、早急に耳鼻咽喉科での診察と抗菌薬治療、場合によっては外科的処置が必要です。

嚢胞

耳のまわりや皮膚の下にできたしこりが、粉瘤ではなく嚢胞(のうほう)であるケースもあります。嚢胞とは、体内にできる袋状の構造物で、内部には液体、ゼリー状物質、粘液などがたまっている良性の病変です。耳介偽嚢腫は耳の上半分にできる嚢胞で、内部にゼリー状の内容物を持ち、同部の耳介軟骨が二層に裂けている事が多く外傷や何らかの刺激が要因となっていると考えられています。

粉瘤(表皮嚢腫)との主な違いは、内容物が液体に近いこと、皮膚表面に黒い点(開口部)がないこと、悪臭を伴う膿の排出が見られないことです。しこりとして触れても比較的柔らかく、炎症を起こしていなければ痛みもないことが多いです。

嚢胞も自然に治ることは少なく、大きくなる場合や圧迫感・違和感がある場合は、超音波検査やMRIなどによる鑑別診断が必要になることもあります。粉瘤との鑑別がつきにくいケースでは、形成外科での診察をおすすめします。

耳にできやすい粉瘤の部位と原因

耳のまわりには、構造的にも機能的にも粉瘤が発生しやすいポイントが複数存在します。

皮膚が薄く皮脂腺が密集していること

外的刺激(マスク・イヤホン・ピアスなど)を受けやすいこと

が重なり、耳介周囲は粉瘤の好発部位とされています。

以下では、耳のどの部位に粉瘤ができやすいのか、そしてそれぞれの部位でどのような原因が関係しているのかについて、分かりやすく解説します。

耳にできやすい粉瘤の部位

- 耳のうしろ・マスクの当たる位置

- 耳たぶ・ピアスホール

- 耳の付け根

- 耳の内側

今まさに、

「耳にしこりがある」

「触れるとコリコリする」

という方も、ご自身の状態を把握する参考にしてみてください。

耳のうしろ・マスクの当たる位置

耳のうしろ、特にマスクのゴムやメガネのツルが接触する部分は、粉瘤ができやすい代表的な部位のひとつです。

耳介後部は皮膚が比較的薄く、圧迫や摩擦などの慢性的な刺激によって毛包が傷つきやすくなります。

毛穴の出口がふさがれたり、表皮細胞が皮膚の内側に入り込んだ状態が続くと、皮下に袋状構造が形成され、そこに皮脂や角質がたまることで粉瘤が発生します。

とくにマスク着用が日常化した近年では、耳の後ろに慢性的な負担がかかり、以前よりも粉瘤ができる方が増加傾向にあります。マスクを長時間着用する方や、耳の裏に違和感やしこりを感じる方は、早めのチェックをおすすめします。

耳たぶ・ピアスホール

耳たぶ(耳垂)は皮膚が薄く、外的刺激に弱いため、粉瘤が発生しやすい部位のひとつです。特にピアスホール周囲では、穿孔時の微細な外傷や、金属アレルギー、不十分な消毒・ケアによって毛包や皮脂腺が損傷され、表皮の一部が皮下に入り込むことで嚢胞形成が始まることがあります。

一度粉瘤ができると、表面は小さくても皮下に袋状の構造が残るため、繰り返し腫れたり、化膿や排膿を伴う炎症性粉瘤に進行するリスクが高くなります。

「ピアスホールの近くが何度も腫れる」「押すと臭いものが出る」といった症状がある場合は、粉瘤が形成されている可能性があり、放置せず早期に受診することが勧められます。

耳の付け根

耳の付け根(耳介と側頭部の境界部分)は、粉瘤ができやすい部位のひとつです。この部位は皮脂腺が多く、髪の毛やマスク、メガネのツルなどが接触しやすいため、毛穴が刺激を受けやすい構造になっています。

また、洗顔や洗髪時に皮脂や汚れが溜まりやすく、洗い残しが起きやすいエリアでもあります。毛穴の閉塞や軽度の炎症が繰り返されることで、表皮が皮下に入り込み、嚢胞(袋状構造)を形成し、粉瘤へと発展します。

特に、触れると「皮膚のすぐ下にコリコリしたものがある」「なんとなく違和感が続いている」といった初期症状に気づいたときは、早めの診察で正確な診断を受けることが再発防止にもつながります。

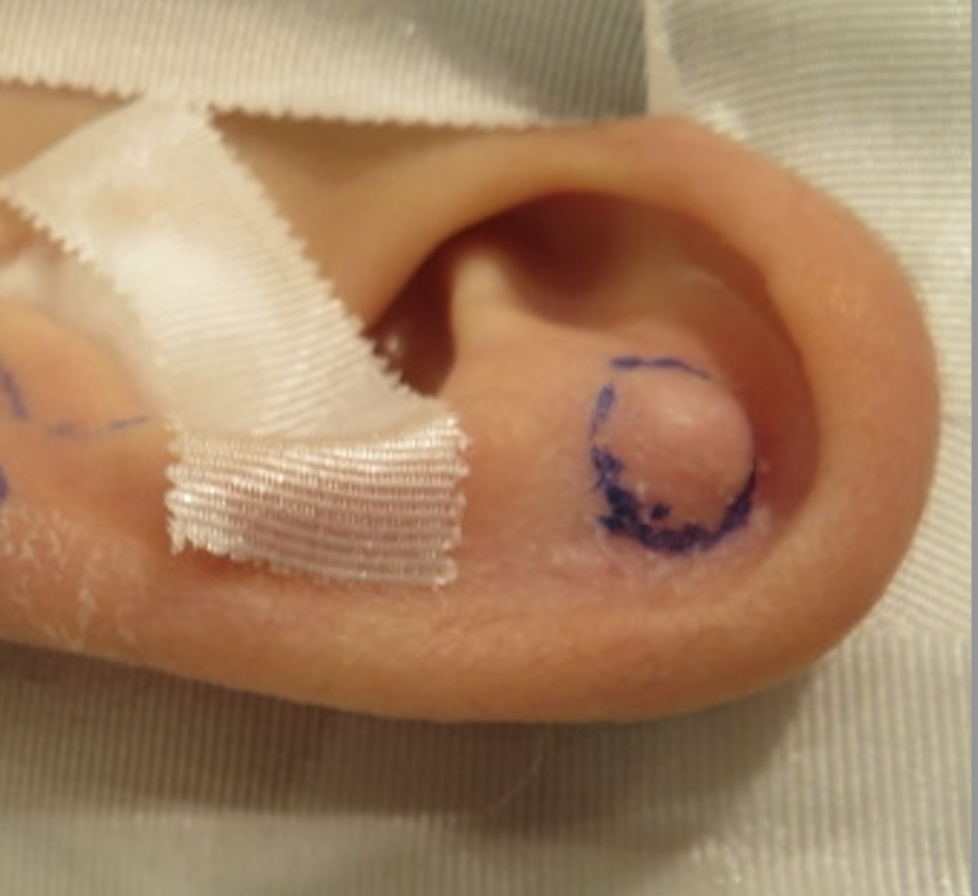

耳の内側

耳の内側、特に耳介のくぼみ(舟状窩や対輪周辺)や耳甲介といった部分は、皮膚が薄く湿度がこもりやすい構造をしており、粉瘤ができやすい部位のひとつです。

耳の内側は、皮脂腺や汗腺が多い一方で通気性が悪く、イヤホンやマスク、髪の毛などの刺激が集中しやすい場所でもあります。こうした物理的刺激や皮脂の滞留によって毛穴が閉塞し、表皮の陥入や慢性炎症をきっかけに嚢胞が形成されることで粉瘤が発生します。

粉瘤ができると、「耳の中が腫れてきた」「押すと痛みがある」「違和感があって触るとコリッとする」などの症状を自覚することがあります。放置していると炎症を起こして赤く腫れ、耳介軟骨膜炎など重篤な合併症につながることもあるため、早めの診察が推奨されます。

軟骨部分

耳の軟骨部分、特に耳輪や対輪、耳甲介の外縁などにできる粉瘤は、比較的まれではありますが、一度できると炎症を起こしやすく、治療が難航することもあるため注意が必要です。

軟骨部は血流が少なく、外傷や感染の回復が遅れやすい構造をしており、そこにピアスやマスク、ヘッドホンなどの圧迫や摩擦といった刺激が加わることで、毛包や皮脂腺が傷つき、粉瘤の原因となることがあります。

また、軟骨ピアスを開けた部位にできる粉瘤は、表面からは小さく見えても内部で嚢胞が拡大しているケースもあるため、腫れや痛みを伴う場合は放置せず受診が必要です。

炎症性粉瘤に進行すると、軟骨膜炎や軟骨壊死といった深刻な合併症につながるリスクもあるため、早期の診断と適切な外科的処置が望まれます。特に再発を繰り返す場合は、完全な嚢胞摘出が必要です。

耳の粉瘤に寄せられるQ&A

-

耳の粉瘤を治すにはどういう手術をするのですか?

-

当院では、「くり抜き法」「切開法」により粉瘤を袋ごと取り除き根治させます。

-

耳の粉瘤の手術料金はいくらですか?

-

耳にできた粉瘤の手術費用は、保険診療の対象です。

自己負担3割の方であれば、おおよそ5,000~18,000円程度(粉瘤の大きさや処置内容により変動)となります。

-

粉瘤かもしれない場所にピアスは開けられますか?

-

腫れやしこりがある場所にピアスを開けるのは避けてください。炎症を誘発し、症状が悪化する可能性があります。

-

耳の粉瘤は何科に行けばいいの?

-

耳鼻科は内部構造の病気に対応するため、皮膚や皮下の粉瘤の治療は形成外科が最も適しています。

-

耳に粉瘤ができやすいのはどんな人?

-

ピアスの炎症を繰り返している人、マスクやイヤホンを長時間使用する人、皮脂が多く毛穴が詰まりやすい体質の人などは粉瘤ができやすい傾向があります。

-

自分で潰してもいいですか?

-

絶対に潰さないでください。

一時的に中身が出ても、袋が残れば再発しますし、炎症・化膿・傷跡・耳介軟骨膜炎などのリスクもあります。

まとめ|耳にできた粉瘤は、軽視せず早めの診断と治療を

耳の粉瘤は、たとえ小さくても見た目に影響しやすく、炎症を起こすと急激に腫れたり、膿がたまって強い痛みを引き起こすことがあります。特に耳たぶや耳の付け根、耳介後部などに「繰り返ししこりができる」「触れるとコリっとする」「いつの間にか腫れていた」といった症状がある場合、粉瘤の可能性を疑う必要があります。

粉瘤は自然に消えることはなく、根本治療のためには袋ごと摘出する手術が必要です。外見上は小さくても、内部で嚢胞が広がっているケースもあるため、放置せず専門医による早期診断が大切です。

当院では、耳の形態や目立ちやすさを考慮し、形成外科専門医が整容面と機能面の両立を重視した日帰り手術を行っております。術後の傷跡が気になる方、初めてで不安な方にも安心して治療を受けていただけるよう、丁寧な説明ときめ細やかなアフターケアをご提供しています。

耳のしこりが気になるときは、どうぞお気軽にご相談ください。早期発見・早期治療が、再発や大きな手術を避ける一番の近道です。

アクセス

アクセス