粉瘤が潰れたら治ったと思ってはいけません。形成外科専門医が解説

「気になる粉瘤(ふんりゅう)、つい自分で潰してしまった…」そんな経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。一時的に小さくなったように見えても、粉瘤を自分で潰す行為は非常に危険です。実は根本的な解決にならないばかりか、感染や炎症、さらなる悪化を招き、治療を複雑にしてしまう可能性があるのです。

この記事では、なぜ粉瘤を自分で潰してはいけないのか、その具体的なリスクとメカニズム、そして万が一潰してしまった場合の正しい対処法、根本的な治療について、形成外科の専門医が詳しく解説します。

粉瘤が潰れたら治ったと思ってはいけません。その後このうように悪化します。

粉瘤(アテローム)を自分で潰してしまった――そんな経験のある方は少なくありません。しかし、粉瘤は単なる“しこり”ではなく、皮膚の下に袋状の構造(嚢胞)ができて老廃物がたまる良性腫瘍です。その袋が残っている限り、潰しても完治することはなく、むしろさまざまなリスクを引き起こします。

以下では、粉瘤を潰したときに起こりやすい3つの代表的なトラブルを、形成外科的な視点から詳しく解説します。

- 血が出る・臭い内容物が出る

- 感染する

- 大きくなる・肥大化する

血が出る・臭い内容物が出る

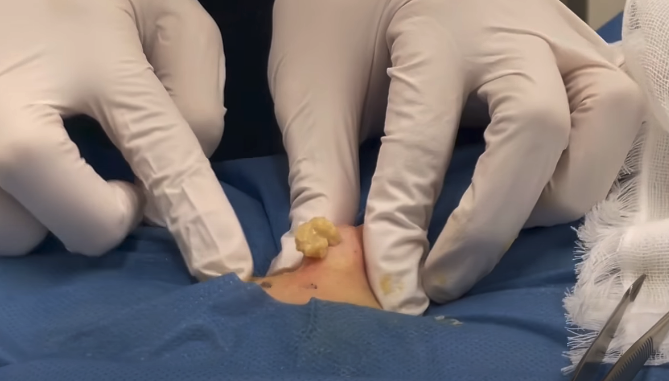

粉瘤の中には、皮脂や角質、細菌の代謝物などが混ざった「ケラチン様物質」と呼ばれるドロドロとした内容物が詰まっています。これを外部から圧迫すると、袋が破れて内容物が一気に皮膚表面に排出されることがあります。

このとき、毛細血管が傷つけば血が混ざることもあり、同時にチーズのような悪臭を伴う場合が多いです。においの原因は、皮脂の酸化や嫌気性細菌の活動により変化します。

内容物が出ることで一時的に「治った」と思いがちですが、嚢胞が皮膚内に残っていれば再び内容物がたまり、周囲との癒着が起きる上に同じトラブルが繰り返されます。

感染する

最も注意すべきリスクのひとつが「細菌感染」です。自己処置で皮膚を傷つけてしまうと、常在菌や外部の雑菌が侵入しやすくなります。

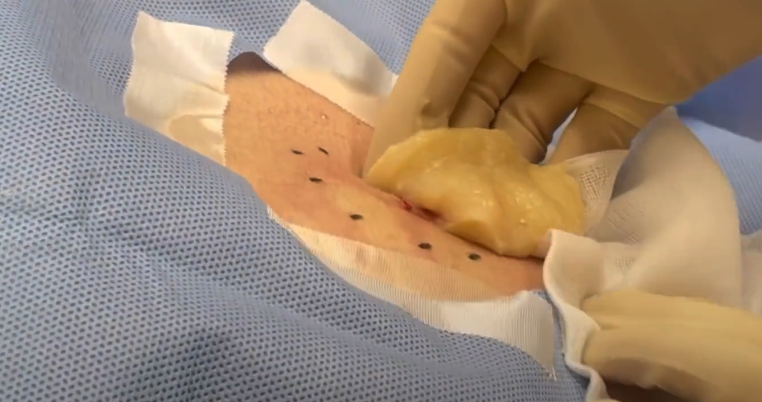

その結果、袋の中が膿で満たされ、炎症を起こした「炎症性粉瘤」へ進行することもあります。赤く腫れて熱感が出たり、強い痛みが出現し、場合によっては化膿性肉芽や膿瘍(うみの塊)にまで進展します。

こうなると局所麻酔での摘出も難しくなり、炎症を先に抑えてから日を改めて手術を行うケースもあります。

大きくなる・肥大化する

潰したことで粉瘤が小さくなったように見えても、袋(嚢胞壁)が完全に取り除かれない限り、皮膚の下で再び皮脂や角質がたまり続けます。しかも、一度破れて癒着を起こした嚢胞は、周囲組織とくっついて摘出しにくくなる傾向があります。

これにより、以前よりも、

- 大きく

- 硬く

- 再発しやすい状態

になってしまうことも。炎症を繰り返した粉瘤は癒着や肉芽形成を伴いやすく、再手術ではより大きく切開せざるを得なくなる可能性もあるのです。

万が一、粉瘤を潰してしまった後の処置方法

粉瘤を潰してしまったら清潔なガーゼで止血した後、患部を綺麗に洗浄してください。

その後、感染・これ以上悪化しない様、専門クリニックへの受診をおすすめします。

>>粉瘤を自分で潰したら血が出た・血が止まらない!どうすればいい?形成外科専門医が解説

粉瘤を潰してしまったら、専門クリニックを早めに受診しましょう

潰してしまった粉瘤は、外見上しぼんで見えても皮膚の下に袋が残っていれば再発を避けることはできません。しかも一度破裂した粉瘤は周囲の組織と癒着を起こしやすく、再手術ではより大きく切開が必要になることもあります。

そのため、早期に

粉瘤治療の専門クリニック、または形成外科医が常駐する医療機関を受診する

ことをおすすめします。

専門医であれば、炎症の有無や嚢胞の状態に応じて、最小限の傷で袋を取り除く手術(くり抜き法・切開法)を提案してくれます。

自己処置を続けるほど治療は難しくなり、見た目の問題や傷跡も残りやすくなります。「潰してしまったから今さら受診しづらい」と思わず、早めの相談が最もリスクを抑える方法です。

粉瘤を潰してしまった方から寄せられる質問

粉瘤の可能性があるできものを潰してしまった。粉瘤の特徴は?

粉瘤(アテローム)は、皮膚の下に袋(嚢胞)ができ、そこに角質や皮脂などの老廃物が蓄積する良性腫瘍です。ニキビや脂肪腫と異なり、しこりの中心に小さな「黒い点(開口部)」があることが多く、強く押すと白~黄褐色の泥状の内容物が出るのが特徴です。潰した際に強い臭いを伴うことも、粉瘤の特徴といえます。

ただし、自己判断は難しく、がんなどの別疾患が隠れているケースもあるため、皮膚科または形成外科での診断が確実です。

粉瘤を潰してしまって血や膿が止まらないけど、どうしたらいいですか?

まず、ティッシュなどで優しく圧迫し、止血を行います。その後は患部を清潔に保ち、速やかに医療機関を受診してください。血や膿が長時間にわたって止まらない場合、内部に膿瘍(うみのたまり)や感染の広がりがある可能性があります。

市販の抗生物質入り軟膏で様子を見る方もいますが、炎症や感染を悪化させるリスクがあるため、専門医による評価と治療が必要です。

粉瘤を潰してしまって膿を全部出したと思います。この潰れたところから再発するのでしょうか?

再発の可能性が非常に高いです。膿や角質がすべて出たように見えても、皮下には嚢胞(袋状構造)が残っているため、数ヶ月~数年後に再び腫れや痛みを伴って現れるケースが少なくありません。

特に破裂した粉瘤は、周囲組織と癒着を起こしやすく、次に手術する際に切開範囲が広がる、傷が残りやすくなるといったリスクも伴います。症状が落ち着いた段階で、袋ごと取り除くための手術を検討するのが最善の予防策です。

粉瘤を潰してしまうと手術はできなくなりますか?

いいえ、潰れてしまった粉瘤でも手術による摘出は可能です。ただし、炎症がある状態ではすぐに手術できない場合もあります。膿瘍や腫れが強い場合、まずは炎症を抑える治療を行い、その後、袋ごと摘出する手術を行うのが一般的です。

また、潰したことによって嚢胞が破れ、完全に摘出しにくくなるケースもあるため、形成外科などの専門医による技術が必要になります。できるだけ早めに専門機関に相談することをおすすめします。

まとめ|粉瘤は「潰した後」こそが重要。再発予防のためにも早期受診を

粉瘤は潰すことで一時的にしこりが小さくなっても、根本原因である嚢胞が残っていれば必ず再発します。また、潰したことで炎症や感染が悪化し、痛みや腫れ、膿が広がるリスクもあるため、自己処置は絶対に避けるべきです。

潰してしまった後こそ、早期の医療機関受診が再発防止と傷跡の軽減のカギになります。北海道皮膚のできものと粉瘤クリニック古林形成外科札幌院のような粉瘤治療に特化したクリニックでは、炎症の有無や粉瘤の状態に応じて「くり抜き法」「切開法」など最適な手術法を提案し、再発リスクの低減と美しい仕上がりを両立する治療が可能です。

「潰してしまったかも…」と気づいた時点で、どうか恥ずかしがらずに、専門医へご相談ください。早めの処置が、傷跡も不安も小さく抑える最大のポイントです。

アクセス

アクセス