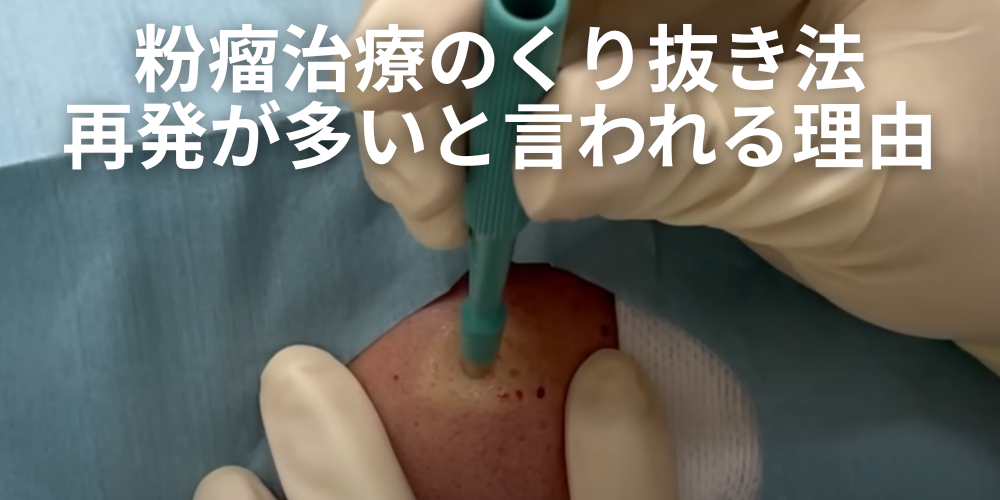

粉瘤治療のくり抜き法の再発が多いと言われる理由

粉瘤の治療法のひとつに「くり抜き法(パンチ法)」があります。

傷跡が小さく、日帰りで行える手軽さから選ばれることも多い方法ですが、一方で「再発しやすい」と言われることもあります。

この記事では、くり抜き法がなぜ再発リスクが高いとされるのか、その理由について詳しく解説します。

粉瘤治療のくり抜き法の再発が多いと言われる理由

そんなくり抜き法ですが「取り残しが多い」「再発しやすい」「術後出血を起こしやすい」などデメリットを主張する意見が散見されますが本当でしょうか。

- 皮膚科でのくり抜き法を行っている

- 適さない部位にも行ってる

- 再発を繰り返す粉瘤に行っている

それぞれ詳しく解説します。

皮膚科でのくり抜き法を行っている

粉瘤治療は皮膚科でも行われ、多くの人は「皮膚のできものだから皮膚科」という認識も持っている方も多いはずです。

もちろん、皮膚科でも「くり抜き法」による粉瘤治療が行われています。ほとんどは、

皮膚トレパンを差し込むだけ

のやり方です。

そもそも皮膚トレパンを差し込むだけのくり抜き法は、切る必要も縫う必要もないため皮膚科の処置に使われ易く、粉瘤を押し出すだけで中の袋を取り除かないので、再発も多く起こってしまう上に綺麗に治らない可能性も高まります。

逆にしっかり切って粉瘤を取る切開法は形成外科を含めた外科医の主流になっています。

しかし当院のトレーニングを受けた形成外科医の技術をもってすれば、くり抜き法の小さな穴から

粉瘤の再発の元となる袋を取り残すことなく完全に除去する

事は難しい事ではありません。

粉瘤が大きくなり、切除に伴い死腔が大きく出血が不安な場合でも、その小さな穴から小さな針と細い糸を使用して止血目的に皮下縫合を行い、真皮縫合まで行う事が可能です。

くり抜き法は比較的軽い処置のレベルで、切開法は大きな手術という認識をされている方も少なくないですが、当院のくり抜き法はくり抜き法の小さな穴から再発しにくい切開法を行う様なハイブリッド手術となっております。これは形成外科専門医が多く勤務する粉瘤専門のクリニックだからこそ実現できる手術です。

適さない部位にも行ってる

しかし注意しなければならないのはくり抜き法は、すべての粉瘤に適しているわけではありません。

例えばおしりや耳周りなど粉瘤が大きくなった後に切除すると皮膚が余ってしまう場所があります。

皮膚が余ってダルダルになってしまうことが想定できる場合は、くり抜き法ではきれいな傷になりません。無理にくり抜きで終えようとせず切開法を用いて皮膚を切除する方がバランスよくきれいに治ります。

再発を繰り返す粉瘤に行っている

また何度治療しても再発を繰り返す粉瘤にもくり抜き法は適していません。内容物を圧出し袋まで取り出したつもりでもその奥に粉瘤の原因となる部位があり、切開法で完全に切除しないとその原因を除去できない可能性があるのです。

特にお尻にできた繰り返す数ミリの粉瘤が痔瘻だった経験などもあり、見た目だけでは判定できない難しさが粉瘤にはあります。

過去に皮膚科等で炎症性粉瘤を治療できないと言われたことはありませんか?

また、炎症を起こしている粉瘤に対してもくり抜き法を積極的に選択しています。

一般的に感染を起こし炎症性粉瘤となっている場合は、内容物が細菌感染の温床になるため、一旦内容物を除去するため切開排膿という方法を取り、感染を安定させてから治療を行います。

しかし切開排膿の処置をした場合、まだ残存した袋や内容物に細菌が増殖するため毎日病院を受診し生理食塩水を用いて洗浄をしなければなりません。処置の怖さと痛みを考えると患者様のストレスは計り知れません。

当院のくり抜き法は小さい切開で袋を完全に取り切る手法

そのため当院ではこの切開排膿と同時に粉瘤の袋を除去し根治を目指すのにくり抜き法を用いるのです。

毎日の受診も必要ありませんし、最初から形成外科医の高度な技術で取り切ってしまえば数日で治癒していくのを実感できます。抜糸も1週間でほぼ完了できます。

もし炎症が高度で組織にダメージがある場合は正常に治癒しないため、少し傷を開放して帰ってもらいます。傷んだ組織が壊死しそれ自体が感染を起こすこともあるため、傷を完全に閉じてしまう事で逆に炎症を起こしてしまうのです。その場合は抜糸の期間が2週間に延びますが、毎日の洗浄処置に比べると断然負担が小さいと言えます。

粉瘤が再発する原因|「取りきれていない」以外にも理由がある?

袋が残ったままの処置

粉瘤の内部には「嚢腫(のうしゅ)」と呼ばれる袋があり、これを完全に摘出しないと再発します。

簡易的な処置や炎症性粉瘤の切開排膿のみでは、袋が残り根治できません。

炎症中の手術による視野不良

炎症状態での手術は、周囲の組織が腫れているため、袋の全体像が見えにくく取り残しやすいのが難点です。

あえて時期をずらしてからの手術が推奨されるのはこのためです。

自分で潰す・排膿することのリスク

自分で圧迫して膿を出すと、一時的にしこりが小さくなることがありますが、内部に袋が残るため高確率で再発します。

さらに、細菌感染や瘢痕化のリスクもあるため、自己処置は絶対に避けてください。

まとめ

当院での経過を診ていると、炎症性粉瘤に対してくり抜き法を行ってもおよそ9割の方は再発していません。

「できれば切りたくない」「傷をなるべく目立たせたくない」といった患者さまのご希望がある場合にも、状態が適していればくり抜き法を選択肢としてご提案しています。

くり抜き法は切開法に比べやや視野が悪いため、稀に大出血を起こす場合があります。そんな時に形成外科医であれば、瞬時に切開法に切り替え広い視野から止血操作を行い安全に手術を遂行できるのも安心材料かと思います。

粉瘤の見た目や大きさだけでは簡単に治療法を判断できないため、診察時に視診、触診を行い超音波などを用いて深部を確認した上でその方に最も適した方法をご提案しております。

アクセス

アクセス