足の付け根(鼠蹊部)の粉瘤は恥かしがることはありません!

足の付け根(鼠蹊部)にしこりのようなふくらみを見つけ、

「ニキビかな?」

「下着がこすれて炎症を起こしたかも」

と軽く考えて放置していませんか?しかしこの部位は、

- 下着や衣類の摩擦・圧迫

- 汗や皮脂のたまりやすさ

- 通気性の悪さなど

粉瘤ができやすい条件がそろっているリスク部位のひとつです。

初期の粉瘤は痛みもなく目立たないこともありますが、放っておくと細菌感染を起こして赤く腫れ、強い痛みや膿を伴う「炎症性粉瘤」へ進行することもあります。さらに悪化すると排膿処置が必要になり、切開範囲も広がるおそれがあります。

この記事では、

- 足の付け根に粉瘤ができる原因やよくある症状

- 放置によるリスク、手術による根本治療の方法

- 実際によく寄せられるご相談内容

まで、形成外科の視点で詳しく解説します。「このしこり、気になるけどどこに相談すればいいのかわからない」と悩んでいる方も、このページから正しい知識を得て早めの対応につなげてください。

足の付け根(鼠蹊部)の粉瘤ができる原因

足の付け根(鼠蹊部)は、構造上こすれやすく、皮膚が密着しやすい場所です。

- 歩行時の摩擦

- 長時間の座位による圧迫

- 通気性の低い衣類の着用

などが重なることで、皮膚への慢性的な刺激が生じやすくなります。

このような刺激によって、

- 毛穴が詰まり

- 皮脂や角質が排出されずに皮膚内に溜まることで、

- 嚢胞(のうほう)が形成され

粉瘤が生じます。

特に下着やスキニーパンツ、ガードルなどの締め付けが強い衣類は、皮膚のターンオーバーを乱す要因になります。

- 汗をかきやすい方

- 運動習慣のある方

皮膚表面の蒸れと摩擦が重なり、粉瘤のリスクがさらに高まります。

これらの要因が複合的に重なったとき、足の付け根は粉瘤が繰り返しできやすいハイリスク部位となります。

足の付け根(鼠蹊部)の粉瘤を放置するとどうなる?

- 炎症が悪化し痛みが出る

- 肥大化し排膿が大変になる

- 切開傷が大きくなる

炎症が悪化し痛みが出る

足の付け根にできた粉瘤は、初期には小さなしこりとして現れ、痛みもなく気づかれにくいことがあります。

しかし、放置していると皮膚内部に溜まった皮脂や老廃物が外に排出されず、やがて細菌感染を起こして「炎症性粉瘤」へと進行することがあります。

炎症が起きると、

- しこりは急に赤く腫れ

- 押すと強い痛み

- 熱感

を伴うようになります。特に足の付け根は歩行時や座位で絶えず刺激を受けるため、腫れが悪化しやすく、服や下着との摩擦でさらに痛みが増すという悪循環に陥りやすいのが特徴です。

炎症が進行すると、化膿して膿が溜まり、膿瘍(のうよう)を形成することもあります。この状態になると切開排膿や抗生物質による治療が必要となり、通常よりもダウンタイムが長引くことになります。日常生活への影響が大きくなる前に、早期に専門医の診察を受けることが望まれます。

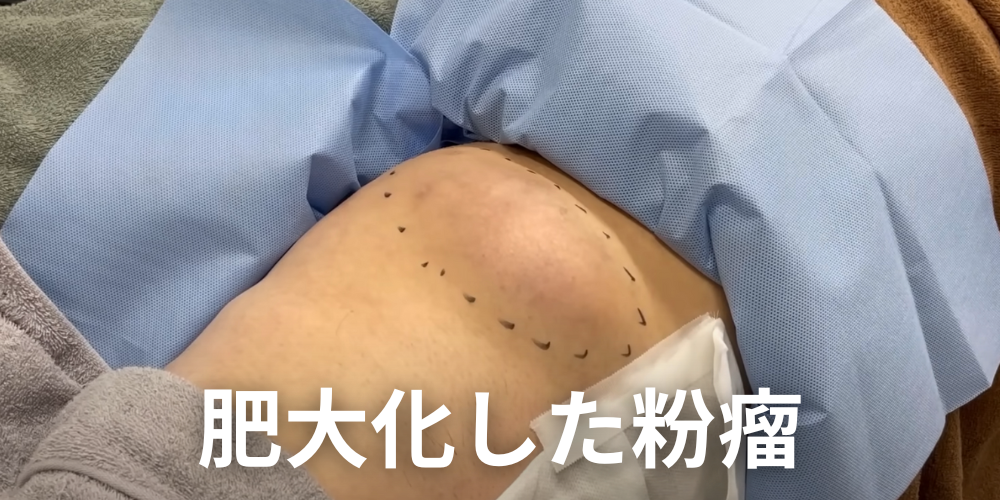

肥大化し排膿が大変になる

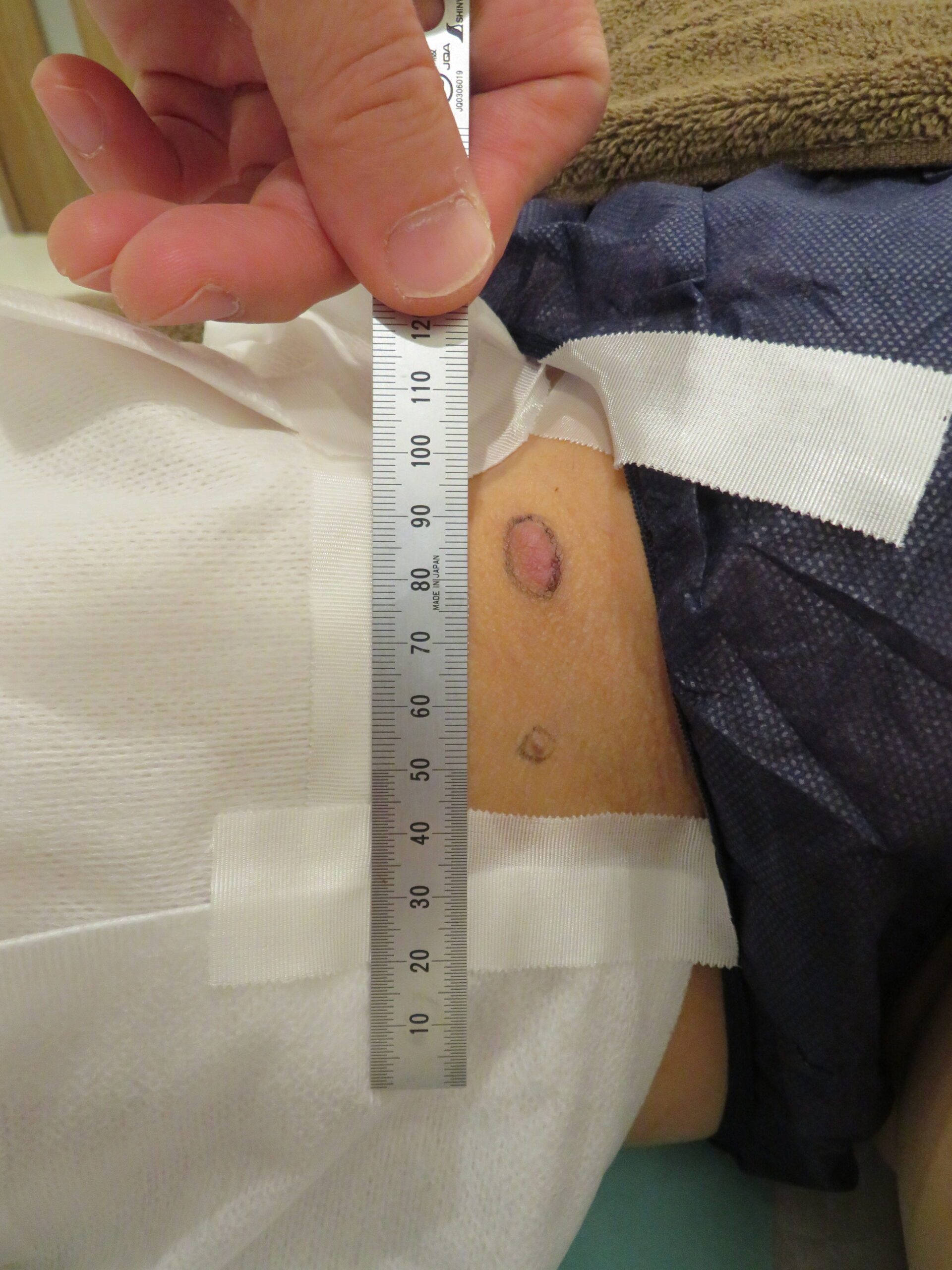

足の付け根にできた粉瘤を放置していると、時間の経過とともに内部に皮脂や角質が蓄積され、しこりが次第に肥大化していきます。

さらに炎症が進行すると、皮膚の下に膿が溜まり「膿瘍(のうよう)」という状態になり、強い圧痛や熱感を伴うようになります。

この段階では、自然に破裂して内容物が出てくることもありますが、それはあくまで一時的な排膿に過ぎません。内部にある袋状の構造(嚢胞)が残っている限り、再び膿がたまって炎症を繰り返すリスクが高い状態です。

膿が広範囲に及んでしまった場合、局所麻酔による排膿処置だけでなく、より大きな切開や縫合を伴う手術が必要になることもあり、傷跡も大きくなりやすくなります。結果として治療期間や術後のダウンタイムも長引くため、肥大化する前の早期対応が非常に重要です。

切開傷が大きくなる

粉瘤は炎症を起こす前に摘出すれば、小さな切開やくり抜き法で処置できるため、術後の傷跡も目立ちにくく回復も早くなります。しかし、足の付け根のように摩擦が多く炎症が進行しやすい部位では、タイミングを逃すと粉瘤が急激に腫れて皮膚が薄くなり、自壊や感染のリスクが高まります。

このような状態では、膿や壊死した組織をしっかり除去するために、通常よりも大きな切開が必要となります。場合によっては、傷を閉じずに開放したまま排膿を続ける「開放療法」が選択されることもあり、通院回数が増えたり、治癒までに時間がかかるケースも少なくありません。

さらに、切開部位が大きくなることで、術後の縫合痕や色素沈着が残る可能性も高まり、見た目や機能面への影響が出ることも。できるだけ小さな傷で治療を終えるには、炎症が起きる前の早期受診がカギとなります。

当院の粉瘤治療は足の付け根(鼠蹊部)も対応可能です

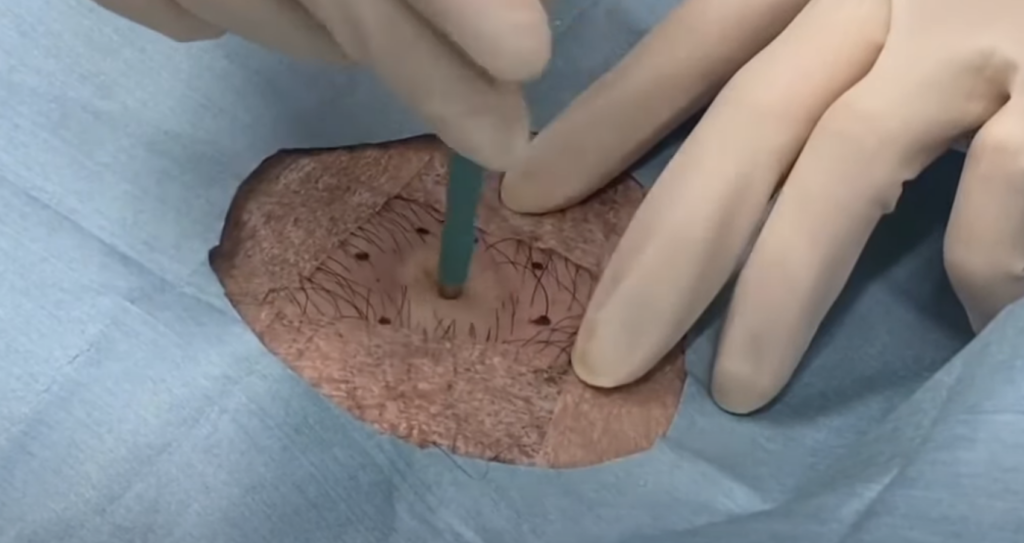

当院では、粉瘤の大きさや炎症の有無、できた場所の状態に応じて「くり抜き法」または「切開法」で対応しています。

足の付け根のように皮膚が薄く、摩擦が多い部位でも、形成外科専門医が丁寧に診察・手術を行うため、傷跡や再発リスクにもしっかり配慮した治療が可能です。

日帰り手術が基本で、術後はすぐに歩行・帰宅が可能です。感染や炎症を起こす前に、早めの受診をおすすめしています。

足の付け根(鼠蹊部)の粉瘤に寄せられるQ&A

Q. 足の付け根に粉瘤ができて恥ずかしいです。これって自分だけですか?

A. 鼠蹊部は粉瘤ができやすい部位のひとつで、男女問わず多くの方が同じ悩みを抱えています。医師にとっても日常的な処置部位なので、恥ずかしさを感じずご相談ください。

Q. 女性なので婦人科に行こうと思っていますが、足の付け根の粉瘤は何科に受診がベストでしょうか?

A. 粉瘤の診断と治療は皮膚科または形成外科が専門です。袋ごと取り除く処置が必要なため、手術経験のある医師がいるクリニックの受診が望ましいです。

Q. 足の付け根の粉瘤は自然に治りますか?

A. 内容物が一時的に出て小さくなることはあっても、袋が残っていれば必ず再発します。自然治癒は期待できないため、根治には手術が必要です。

Q. 鼠蹊部に粉瘤ができるのはなぜ?

A. 摩擦や蒸れ、下着の締め付けなどで皮膚のターンオーバーが乱れ、毛穴が詰まりやすくなることが原因です。デリケートな部位だからこそ清潔と通気性の確保が重要です。

Q. 粉瘤の手術は何センチから可能ですか?

A. 一般的には数ミリの大きさからでも摘出可能です。小さいうちに処置した方が傷も小さく、再発リスクも下げられます。

Q. 足の付け根の粉瘤を繰り返しています。なぜでしょうか?

A. 摩擦や汗、皮膚刺激が慢性的にかかっていると、同じ場所に再発しやすくなります。体質的な要因に加え、下着の素材や生活習慣を見直すことも予防につながります。

まとめ

足の付け根にできる粉瘤は、場所の特性上、摩擦や蒸れ、下着との接触などで炎症を起こしやすく、悪化や再発のリスクが高い部位です。皮膚の奥に袋状の構造が残る限り、自然に治ることはなく、放置しても解決にはつながりません。

「見られるのが恥ずかしい」「こんな場所にできるなんて自分だけかも」と受診をためらう方も少なくありませんが、実際には同じ悩みを持つ方が非常に多く、当院にも多くの患者さまが来院されています。

治療のタイミングが早ければ早いほど、傷跡を小さく抑え、術後の回復もスムーズです。当院では足の付け根の粉瘤に対しても、形成外科専門医が丁寧に診察し、日帰りで安全な摘出手術を行っています。

「もしかして粉瘤かも」と思ったら、どうぞ恥ずかしがらず、安心してご相談ください。適切な治療で、再発の不安なく快適な日常を取り戻しましょう。

アクセス

アクセス