「切開法」で粉瘤は再発しない!手術手順と特徴をわかりやすく紹介

粉瘤切開法は粉瘤を根治させるのに最も確実な治療方法です。

皮膚を切開し、粉瘤を袋ごとしっかり摘出することで再発のリスクを抑え、炎症や痛みの早期改善にもつながります。

特に「腫れがひかない」「膿がたまっている」「過去に再発したことがある」という場合は、くり抜き法ではなく切開法が選ばれることが多く、状況に応じた的確な判断が重要になります。

この記事では、粉瘤切開法の特徴や選ばれるケース、手術の流れ、術後の注意点、そして患者さまから多く寄せられるご質問にお答えしていきます。

粉瘤切開法の特徴

粉瘤を根本からしっかり治療したい場合に選ばれる、最も標準的な手術方法です。

皮膚を必要な範囲で切開し、粉瘤の中にたまった皮脂や角質の塊(内容物)を出したうえで、原因となる袋(嚢胞)まで丁寧に摘出するのがこの方法のポイントです。最大の特徴は、袋を取り残さない手術のため再発リスクを大幅に抑えられる点にあります。

粉瘤切開法は形成外科医が1年目で担当させられる基本手術の一つで、いかに出血させず最小限のダメージで粉瘤を完全に除去し、その上で傷をどこまできれいにできるかが求められます。

形成外科の手術手技の基本が全て詰まった粉瘤手術を高いクオリティで提供できるのが粉瘤専門クリニックである当院の強みであると言えます。

粉瘤治療で切開法が選択されるケース

くり抜き法と切開法のどちらを選ぶかは、粉瘤の状態や部位、再発の有無などを総合的に見て判断されます。

切開法の適応とは実は「くり抜き法が適応にならない場合」と考えると良いと思います。

くり抜き法は皮膚トレパン(デルマパンチ)と呼ばれる穴開け器具を用いて小さな傷で粉瘤を治療するのですが、9割の患者様はくり抜き法で治療可能です。

くり抜き法が適応にならない場合は以下の通りです。

- 皮膚が余るほど大きくなった粉瘤

- 再発を繰り返している粉瘤

- 炎症が高度で皮膚が傷んでいる粉瘤

- 皮膚自体に原因があるできもの(例:慢性膿皮症など)

皮膚が余るほど大きくなった粉瘤

大きく膨らんだ粉瘤を切除すると膨らんだ風船がしぼんだ様に皮膚が余ってしまいます。そのためくり抜きで傷を小さくしても皮膚がシワシワになってしまいきれいに治りません。大きく膨らみ、伸展された皮膚を充分量切除し、皮膚の余りが出ない様に手術する必要があるため切開法の適応となります。

再発を繰り返している粉瘤

再発を繰り返す粉瘤の場合、深部に粉瘤の原因となる部位が存在し、くり抜き法では簡単に治せない可能性があります。炎症を繰り返す事で深部で癒着し、袋を含めた皮膚付属器などが完全に除去できない状態になっていると切開法を用いなければ完治し得ないため切開法の適応になります。

炎症が高度で皮膚が傷んでいる粉瘤

粉瘤は感染を起こすと炎症性粉瘤となり、細菌の増殖により痛みや赤み、発熱などの症状を呈します。感染が増悪すると粉瘤周囲に膿が溜まり、破綻して排膿します。炎症を落ち着かせるためには粉瘤の内容物を一旦減らす必要があるので当院では同時に治療ができるくり抜き法を行っていますが、炎症が高度で開口部の皮膚が傷んでぐずぐずになっている場合、傷んだ皮膚を含めて切除する方が改善が早い場合があります。皮膚切除を行い血流が充分届いている健常組織同士を縫合する事で早期の改善が得られるため、切開法の適応となります。

皮膚自体に原因があるできもの(例:慢性膿皮症など)

粉瘤だと思い手術をすると治癒せず何度も繰り返す疾患があります。慢性膿皮症はその一つで、粉瘤様の症状を深部で瘻孔が繋がり難治化してしまうことも少なくありません。病変が広がる前に瘻孔ごと取ってしまう様な切開法が適応になる疾患に注意しましょう。

粉瘤切開法の手術手順

粉瘤の切開法は、局所麻酔による日帰り手術として行われます。手術時間は粉瘤の大きさや炎症の有無によって異なりますが、通常15~30分程度で終了します。

当院での一般的な流れは以下のとおりです。

1. 局所麻酔を実施

手術の前に、粉瘤の周囲に局所麻酔をしっかりと注射します。手術中の痛みはこの麻酔でしっかりコントロールされます。

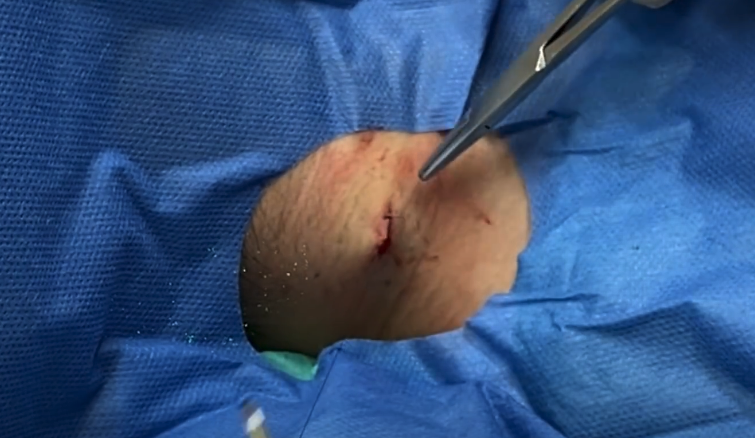

2. 皮膚を切開

粉瘤の大きさや場所に合わせて、皮膚を数ミリ~数センチ程度紡錘型に切開します。炎症が高度の場合は、皮膚切除量を計算しつつ慎重に切除します。

3. 内容物と袋(嚢胞)の摘出

まず、たまった皮脂や膿などの内容物を丁寧に排出し、その後袋状になっている嚢胞も完全に取り除きます。この袋を残すと再発の原因になるため、最も重要な工程です。

4. 創部の洗浄・止血

摘出後は、傷口を生理食塩水などでしっかり洗い流し、必要に応じて止血を行います。感染予防のための処置もしっかり行います。

5. 縫合またはガーゼ保護

創部の大きさや状態に応じて、皮膚を縫合する場合と、縫わずにガーゼで保護する場合があります。炎症が強いときや排膿が続くときは、あえて縫わずに自然排出を促すケースもあります。

粉瘤切開法に関するQ&A

ガーゼ交換はいつまで必要ですか?

一般的には、手術後1日~1週間程度を目安に交換します。

創部の状態によっては数日で終了することもありますが、排膿が続く場合は、経過を見ながら医師が判断します。無理に自分で外したりせず、必ず指示通りに行ってください。

排膿があるのとないのとで、治り方は違いますか?

はい、膿がたまったままでは炎症が長引くため、きちんと排膿するほうが治りは早くなります。

特に炎症性粉瘤の場合は、まず膿をしっかり出すことが重要です。処置後に腫れや痛みが落ち着いていくのが一般的です。

切開後に縫わないこともあるんですか?

あります。感染が強い場合や排膿が必要なときは、あえて縫合せずに“開けたまま”にして、自然に治るのを待つことがあります。

この場合も、毎日のガーゼ交換や洗浄を行いながら、治癒を促します。

切開法での粉瘤治療の傷跡は目立ちますか?

切開の跡は体質や部位によって目立つこともありますが、丁寧に縫合・処置を行えば徐々に目立たなくなるケースが多いです。

希望があれば、術後のケア(テープ・保湿・内服など)についてもご案内します。

粉瘤は切開してもしこりがまたできることはありますか?

袋を完全に取り除けていれば再発のリスクはかなり低くなります。

ただし、炎症が強くて袋が壊れている場合や、深く入り込んでいた場合は、ごくまれに再発することもあります。

手術のときに痛みは感じませんか?

局所麻酔をしっかり行うため、手術中の痛みは基本的にありません。

麻酔注射時にチクッとした刺激がある程度で、処置中は安心してお任せいただけます。

切開法のデメリットはありますか?

デメリットとしては、くり抜き法よりも傷が少し大きくなる可能性があること、術後にガーゼ処置などのケアが必要になることが挙げられます。

ただし、炎症がある粉瘤に対しては確実性が高く、安全に治すには適した方法です。

手術後、お風呂やシャワーはいつから入れますか?

通常は当日からシャワーは可能です。ただし傷口を濡らさないように注意が必要で、湯船につかるのは数日控えることをお願いしています。

術後のタイミングに応じて、医師から詳細な指示をお伝えします。

くり抜き法と切開法で費用は変わりますか?

どちらも健康保険が適用される手術なので、大きな費用差はありません。

粉瘤の大きさや処置内容によって負担額が多少変動する場合もありますが、診察時に明確な金額をご説明しますのでご安心ください。

まとめ

粉瘤の切開法は、袋ごとしっかり取り除くことで再発リスクを抑えられる、確実性の高い治療法です。

特に炎症を起こしている粉瘤や、大きくなってしまった粉瘤には、くり抜き法よりも切開法が適している場合が多く、患者さまの症状に合わせて柔軟に対応できる点が大きなメリットです。

一方で、手術後のガーゼ処置や傷のケアなど、術後のフォローも大切なポイントとなります。

当院では、切開法・くり抜き法いずれの方法にも対応し、状態だけでなく患者さまのご希望をしっかり伺ったうえで、最適な方法をご提案しています。

「これって粉瘤かも?」「手術が不安…」「なるべく早く、きれいに治したい」

そんなお悩みがある方も、まずはお気軽にご相談ください。診察から手術・アフターケアまで、一貫して丁寧にサポートいたします。

アクセス

アクセス