粉瘤の根本的な治し方を医師が徹底解説

「粉瘤を自分で潰せば治るのでは?」「塗り薬で小さくならないかな?」そんな疑問を抱える方は多いですが、残念ながら粉瘤は自然に治ることはなく、手術以外に根治する方法はありません。

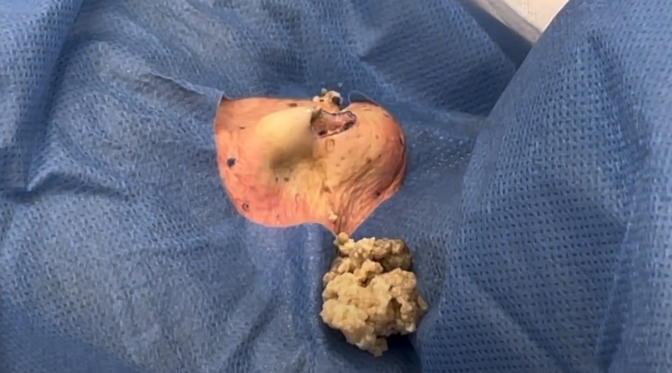

粉瘤は皮膚の下にできた袋状の構造(嚢胞)に皮脂や角質が溜まってできる良性腫瘍であり、この袋を丸ごと取り除かない限り、何度でも再発を繰り返します。

確かに潰す事で一時的に腫れが引いたり中身が出て小さくなったように見えることがありますが、それは治ったわけではなくむしろ再発や感染リスクを高めている状態です。

この記事では、粉瘤を自分で治そうとした場合に起こるリスクや、正しい治療法(手術)について詳しく解説します。また、実際に寄せられた「自分で治したい方からのご相談」にも丁寧にお答えしますので、ぜひ参考にしてください。

- 粉瘤を手術しないで自分で治す方法はあるのか?結論:ありません

- 粉瘤を自力で治そうとすると起こるリスク

- 粉瘤を治そうと思ったら手術一択|当院の「くり抜き法」と「切開法」を解説

- 粉瘤を自力で治したい方から寄せられるQ&A

- Q. 粉瘤を自力で取ろうとして針で潰して血が出てしまいました。この後の処置が分かりません。また、潰したことでこれよりさらに酷くなってしまうのでしょうか?

- Q. 粉瘤らしきものが出来ましたが、日常生活に支障がありません。このまま放置して自然に治したいのですが大丈夫でしょうか?

- Q. タコの吸い出しという軟膏を使ってもいいでしょうか?リンデロンもあります。できれば自力で治したいのですが…

- Q. デリケートゾーンに粉瘤らしきものがあります。場所が場所なので病院に行くのが恥ずかしいです。自力で治せませんか?

- Q. 皮膚科で処方された薬を塗り続けていますが、なかなか良くなりません。手術は怖いので避けたいです。軟膏を根気よく塗っていれば治りますか?

- まとめ|粉瘤を本気で治したいなら“手術一択”です

粉瘤を手術しないで自分で治す方法はあるのか?結論:ありません

粉瘤(ふんりゅう/アテローム)は、皮膚の内側にできた袋(嚢胞)の中に皮脂や角質が溜まっていく良性腫瘍です。一見ニキビや脂肪の塊のようにも見えますが、その根本的な構造が異なり、自然に消えることはなく、薬や生活習慣の改善だけでは袋が消えることもありません。

よく「市販薬で様子を見たい」「潰して膿を出したら治るのでは?」という声もありますが、どんなに清潔に処置したとしても、皮膚の中に袋が残っていれば必ず再発します。

特に自己判断で針を刺したり押しつぶしたりすると、内容物が周囲に漏れ出して炎症を引き起こし、結果的に本来よりも大きな切開が必要になったり、傷跡が深く残る可能性もあります。

粉瘤は“袋をまるごと摘出すること”が唯一の治療です。小さいうち・炎症が起きていないうちに処置すれば、術後の傷も小さく済みます。繰り返しやすいからこそ、自己処理ではなく医療機関での適切な対応が大切です。

粉瘤を自力で治そうとすると起こるリスク

「できるだけ病院に行かずに済ませたい」「小さいから大丈夫だろう」と自己判断で粉瘤を放置したり、潰したりする方も少なくありません。しかし、それがかえって症状を悪化させる原因になります。以下に、実際に起こりうるリスクを詳しく解説します。

袋が潰れて炎症、痛みが出ることも

粉瘤の内部にある嚢胞(のうほう)を無理に指で押したり、自分で潰そうとすると、袋が破れて中の内容物が皮膚の深部へと広がります。その結果、急激な炎症が発生する可能性があります。そうなると皮膚が赤く腫れ、強い痛みや熱感を伴う「炎症性粉瘤」へと変化します。

さらに悪化すると、膿が溜まって膿瘍(のうよう)を形成し、圧痛だけでなくズキズキとした持続痛に悩まされることもあります。患部が擦れる場所であれば、歩行や着替えなどの何気ない日常動作すら苦痛になり、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

炎症が強くなると、最終的には皮膚が自然破裂し、強い悪臭とともに膿や血液が排出されるケースもあり、こうなってしまうと清潔管理や手術処置の難易度も上がってしまいます。袋の破裂を避けるためにも、自己処理は厳禁です。

細菌が入りやすくなる

粉瘤を自分で潰したり針を刺したりするなどの処置を行うと、皮膚のバリアが破壊され、本来ならブロックできていた外部の細菌が皮膚内部に侵入しやすくなります。特に爪や道具が不潔な状態であった場合、皮膚表面に常在するブドウ球菌や連鎖球菌などが傷口から入り込み、急速に感染を引き起こす危険性があります。

感染が進行すると、炎症を超えて膿瘍(のうよう)と呼ばれる膿のたまりが形成され、強い痛み・発赤・熱感を伴います。こうなると、抗生剤だけでは対応できず、外科的な切開排膿が必要になるケースも少なくありません。

また、感染が周囲の組織に波及すると蜂窩織炎(ほうかしきえん)などの合併症に進行することもあり、本来なら軽症で済む粉瘤が、かえって大きな医療介入を要する結果になることもあります。感染リスクを避けるためにも、粉瘤には絶対に自己処置を行わないことが基本です。

色素沈着し、跡に残る

粉瘤を無理に潰したり、繰り返し触れて刺激を加えてしまうと、皮膚の炎症が慢性化し、メラノサイト(色素細胞)が活性化。その結果、茶色っぽい色素沈着が長期間残ることがあります。炎症後色素沈着(PIH)は特に日本人などのアジア系の肌に起こりやすく、一度できると自然に薄くなるまでに数ヶ月~1年以上かかることもあります。

また、炎症や感染が強くなると、真皮層にまでダメージが及び、凹凸のある瘢痕(いわゆるクレーター状の傷)として残ってしまうこともあります。

顔や首、デリケートゾーンといった目立ちやすい部位では、見た目のストレスにもつながり、「治ったのに跡が気になってメイクで隠せない」といった声も少なくありません。

自己処置による一時的な解決は、見た目の悩みを長引かせる原因にもなるため、できるだけ早い段階で専門的な処置を受けることが望ましいです。

肥大化すると傷跡や手術による負担などが大きくなる

粉瘤は時間とともにゆっくりと大きくなり、炎症や感染を繰り返すうちに周囲の皮膚や皮下組織と癒着してしまうことがあります。こうなると、袋(嚢胞)の輪郭が不明瞭になり、丁寧に分離しながら取り除く必要があるため、手術の難易度が一気に上がります。

また、嚢胞が深く広がっているケースでは切開の範囲も大きくなり、術後の縫合・ドレーン管理・通院回数も増加。結果的に、傷跡が目立ちやすくなるだけでなく、術後ケアの負担も増します。

さらに、手術の所要時間や術式の複雑さに応じて、保険診療内であっても医療費が1万円を超えることもあり、負担額が大きくなるケースも少なくありません。

本来、小さなうちであればくり抜き法などで処置できるものが、放置によって「大きな切開+術後管理」が必要になるのは非常にもったいないことです。

粉瘤の治療は「小さいうちに、炎症が起きる前に」が鉄則です。

粉瘤を治そうと思ったら手術一択|当院の「くり抜き法」と「切開法」を解説

粉瘤の根治治療には、皮膚の下にある袋(嚢胞)を完全に取り除く手術が必要です。塗り薬や抗生剤では、一時的に炎症を抑えることはできても、袋が残る限り再発します。当院では、粉瘤の状態や部位に応じて、以下2つの手術法から最適な方法を選択しています。

くり抜き法(トレパン法)

直径5~7mm程度の小さな穴を開け、トレパンという専用の器具を用いて、袋と中身をまとめて摘出する方法です。縫合を行わないケースもあり、術後の傷が小さく目立ちにくいため、顔・首・デリケートゾーンなど傷跡を残したくない部位に特に適しています。炎症が起きておらず、粉瘤が比較的小さい場合に適応されることが多いです。

メリット:

- 傷が小さく、目立ちにくい

- ダウンタイムが短く、日常生活への影響が少ない

注意点としては、袋が癒着していたり、炎症が強い場合は十分に取りきれないリスクがあるため、医師の判断が重要です。

切開法(通常の摘出手術)

皮膚をメスで切開し、袋の全体像を確認しながらしっかりと摘出する方法です。炎症性粉瘤や再発を繰り返しているケース、大きく育った粉瘤に対して行われます。再発リスクを最小限に抑えられる確実性の高い方法です。

メリット:

- 袋を確実に取り除けるため、再発率が低い

- 炎症や感染を起こしている粉瘤にも対応可能

デメリットとしては、縫合を要することが多く、術後はガーゼ交換や通院が必要になる場合があります。ただし、当院では形成外科専門医が担当し縫合ラインや傷の治り方にも最大限配慮しています。

粉瘤を自力で治したい方から寄せられるQ&A

Q. 粉瘤を自力で取ろうとして針で潰して血が出てしまいました。この後の処置が分かりません。また、潰したことでこれよりさらに酷くなってしまうのでしょうか?

A. 針で刺したり押し出したりすると、皮膚内部に袋の破片や内容物が残り、強い炎症や感染、化膿を引き起こす原因になります。無理に潰した場合は、すぐに洗浄し、早めに医療機関を受診してください。そのまま放置すると悪化し、切開範囲が広がったり傷跡が残るリスクも高くなります。

Q. 粉瘤らしきものが出来ましたが、日常生活に支障がありません。このまま放置して自然に治したいのですが大丈夫でしょうか?

A. 自覚症状がない場合でも、内部では袋がゆっくりと大きくなっていることがあります。皮膚の上からは変化が見えにくいため、気づかないうちに肥大化したり、突然炎症を起こすこともあります。小さいうちに処置するほうが、傷も小さく済むため、早めの受診が望ましいです。

Q. タコの吸い出しという軟膏を使ってもいいでしょうか?リンデロンもあります。できれば自力で治したいのですが…

A. タコの吸い出し(サリチル酸製剤)やリンデロン(ステロイド)は、粉瘤の根本治療にはなりません。粉瘤は袋を取り除かない限り再発します。炎症が強くなるとかえって傷を深くしたり、色素沈着が残る恐れもあるため、自己判断での使用はおすすめできません。

Q. デリケートゾーンに粉瘤らしきものがあります。場所が場所なので病院に行くのが恥ずかしいです。自力で治せませんか?

A. デリケートゾーンは摩擦や蒸れが多く、炎症を起こしやすい部位です。粉瘤ができやすく、再発しやすい場所でもあります。場所が気になるのは当然ですが、放置すると悪化してしまい、より大きな切開が必要になることもあります。形成外科ではデリケートな部位の治療にも配慮して対応しており、女性医師による治療も可能ですので、安心してご相談ください。

Q. 皮膚科で処方された薬を塗り続けていますが、なかなか良くなりません。手術は怖いので避けたいです。軟膏を根気よく塗っていれば治りますか?

A. 軟膏や抗生剤で一時的に腫れが引くことはありますが、袋(嚢胞)が残っている限り、根本的に治ることはありません。「いつか治るだろう」と長期間様子を見ることで、かえって大きくなったり再発を繰り返す原因にもなります。症状が落ち着いている今こそ、最小限の傷で治療を終えるチャンスでもあります。

まとめ|粉瘤を本気で治したいなら“手術一択”です

「なんとか自分で治したい」「痛くないから放っておいても大丈夫」──そう思っているうちに、粉瘤は徐々に大きくなり、ある日突然炎症を起こして強い痛みや化膿に悩まされることも少なくありません。

粉瘤は、袋(嚢胞)ごと完全に取り除かなければ根治できない疾患です。薬や軟膏では治らず、潰したり押し出したりすれば再発・感染のリスクを高めてしまいます。

当院では、くり抜き法や切開法などの形成外科的手術により、傷跡を最小限に抑えつつ、安全・確実に粉瘤を摘出する治療を行っています。小さなうちに処置すれば、時間的・身体的・経済的な負担も少なく済みます。

「これって粉瘤かも?」「できれば小さいうちに治したい」と思ったら、どうぞ早めにご相談ください。正しい診断と、患者さまの状態に合わせた最適な治療法をご提案します。放置ではなく、“確実に治す”という選択を、今ここから始めてみませんか。

アクセス

アクセス